- Startseite/

- Aktuelles/

- Integration im Faktencheck

Integration im Faktencheck

Zehn Aussagen, die immer wieder in Debatten zu hören sind – und was die Daten wirklich zeigen: Erkenntnisse des DeZIM-Integrationsmonitorings

Die Debatte um Migration und Integration wird häufig emotionalisiert in der Gesellschaft geführt. Sie ist oft geprägt von fehlenden oder falschen Informationen. Diese Seite liefert Daten und Analysen zu zentralen Fragen und widerlegt wiederkehrende Behauptungen aus öffentlichen Debatten.

Falsch:

✔ Rund 70 % der Eingewanderten im erwerbsfähigen Alter sind berufstätig und tragen zur Finanzierung des Sozialstaates bei. Erwerbstätigenquote 2023: 69,2 % bei Eingewanderten (15–64 Jahre).

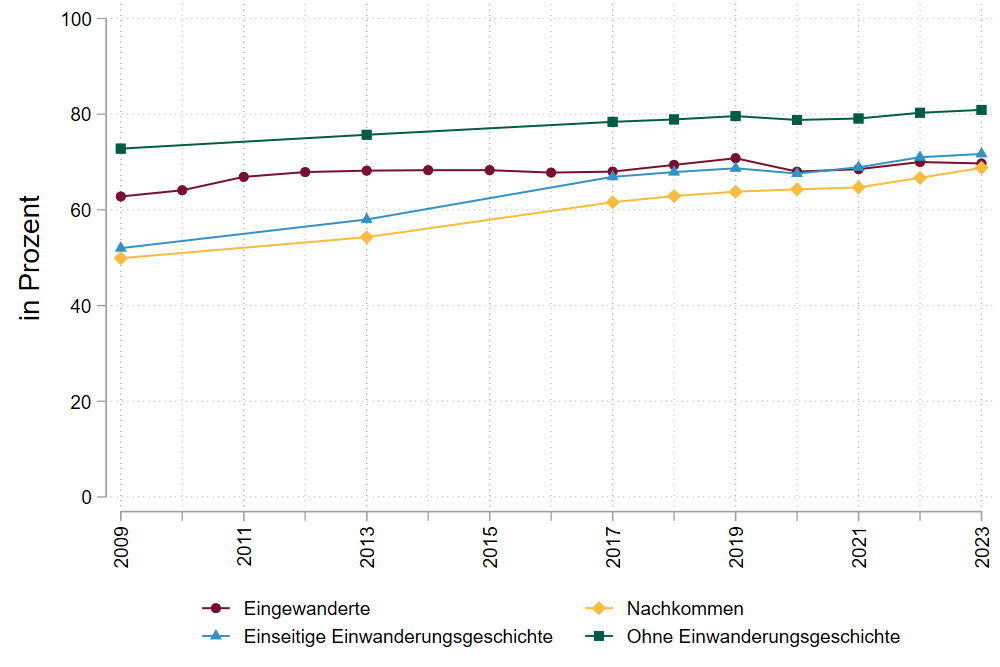

Die große Mehrheit der Eingewanderten ist erwerbstätig und verfügt somit über ein regelmäßiges Einkommen. Im Jahr 2023 waren 69,2 % der Eingewanderten1 im erwerbsfähigen Alter (15–64 Jahre) erwerbstätig, verglichen mit 77,5 % in der gesamten erwerbsfähigen Bevölkerung.

Von 2005 bis 2023 ist ihre Erwerbstätigenquote um 11,9 % gestiegen. Damit liegt sie über dem Niveau in den meisten EU-Mitgliedstaaten der OECD. Gerade bei eingewanderten Männern ist die Arbeitsmarktbeteiligung auf einem hohen Niveau (77,6 %), bei eingewanderten Frauen liegt sie mit knapp 2/3 (60,6 %) etwas darunter – hier besteht noch ungenutztes Potenzial.

Zudem sind Eingewanderte häufiger prekär beschäftigt und üben Tätigkeiten unter ihrem Qualifikationsniveau mit geringerem Prestige und geringeren Löhnen aus.2 Dennoch ermöglicht ihnen die Erwerbsarbeit ein selbstbestimmtes Leben, eine höhere Lebenszufriedenheit, gesellschaftliches Ansehen und Teilhabe und eine Verbesserung der Deutschkenntnisse.3 Zudem sind viele Eingewanderte in Berufen tätig, die besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen sind. Mehr als 60% der Beschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind in Fachkräfteberufen (inkl. Spezialist:innen und Expert:innen) tätig (siehe auch Punkt 4). Sie leisten somit einen aktiven und wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Sozialstaats und zur Sicherung des Arbeitskräftebedarfs in Deutschland.4

Abbildung 1: Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen nach Einwanderungsgeschichte (2005–2023)

Falsch:

✔ Über 80 % der Eingewanderten haben soziale Kontakte zu Personen ohne Einwanderungsgeschichte.

✔ Die große Mehrheit der Eingewanderten und ihrer Nachkommen fühlt sich zugehörig zu Deutschland.

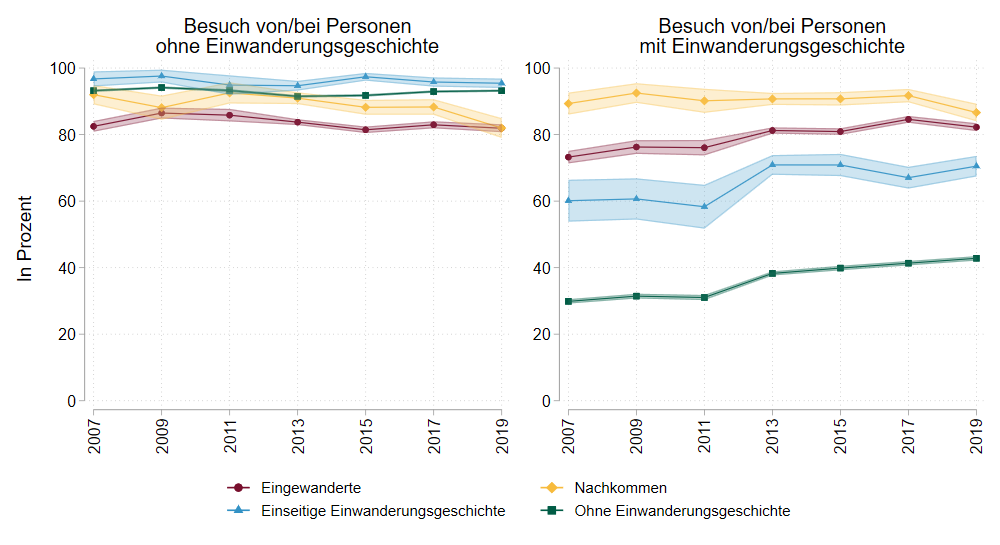

Eingewanderte Menschen und ihre Nachkommen pflegen soziale Kontakte zu Personen ohne Einwanderungsgeschichte genauso sehr wie zu Personen mit Einwanderungsgeschichte. Die überwiegende Mehrheit (82 %) der Eingewanderten und ihren Nachkommen empfängt regelmäßig Personen ohne Einwanderungsgeschichte bei sich zu Hause oder wird von ihnen empfangen.

Die soziale Partizipation von Personen mit Einwanderungsgeschichte erfordert die aktive Beteiligung von Eingewanderten, aber auch von der bereits hier lebenden Gesellschaft.5 Der Anteil der Personen ohne Einwanderungsgeschichte, die soziale Kontakte zu Personen mit Einwanderungsgeschichte pflegen, ist zwischen 2007 und 2019 um 12,9 %-Punkte gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die sozialen Netzwerke von Personen ohne Einwanderungsgeschichte allmählich auch diverser werden.

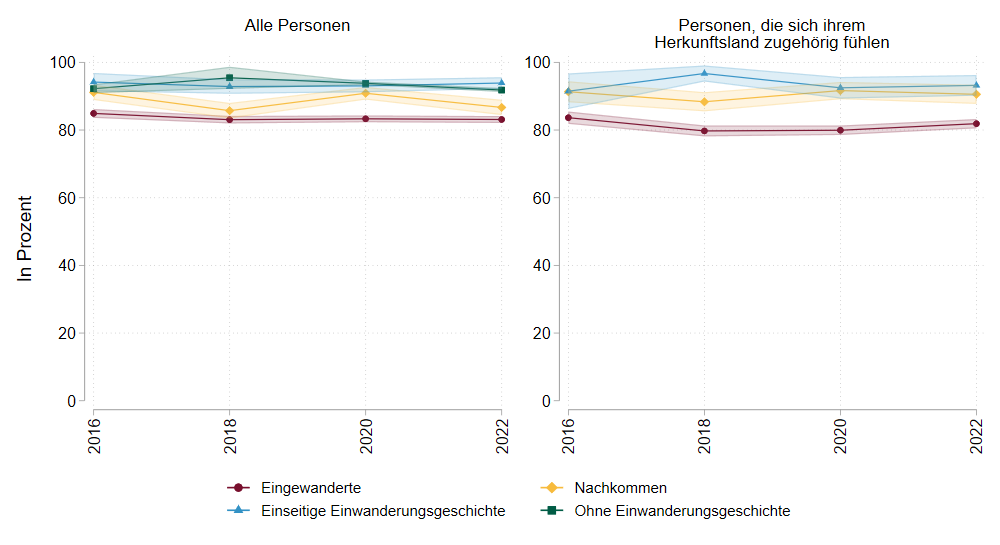

Die meisten Eingewanderten, Nachkommen und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte haben zudem ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland (2022: 83,1 %) - unabhängig von Geschlecht und Alter. Eine Identifikation mit dem Herkunftsland stellt meist kein Hindernis für die Identifikation mit Deutschland dar. Personen, die sich mit ihrem Herkunftsland identifizieren, identifizieren sich nicht seltener mit Deutschland als Personen, die sich nicht mit ihrem Herkunftsland identifizieren.

Abbildung 2.1: Besuche von/bei Personen ohne und mit Einwanderungsgeschichte (2007–2019)

Abbildung 2.2: Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland für alle Personen und ausschließlich für Personen, die sich dem Herkunftsland zugehörig fühlen, nach Einwanderungsgeschichte (2016–2022)

Falsch:

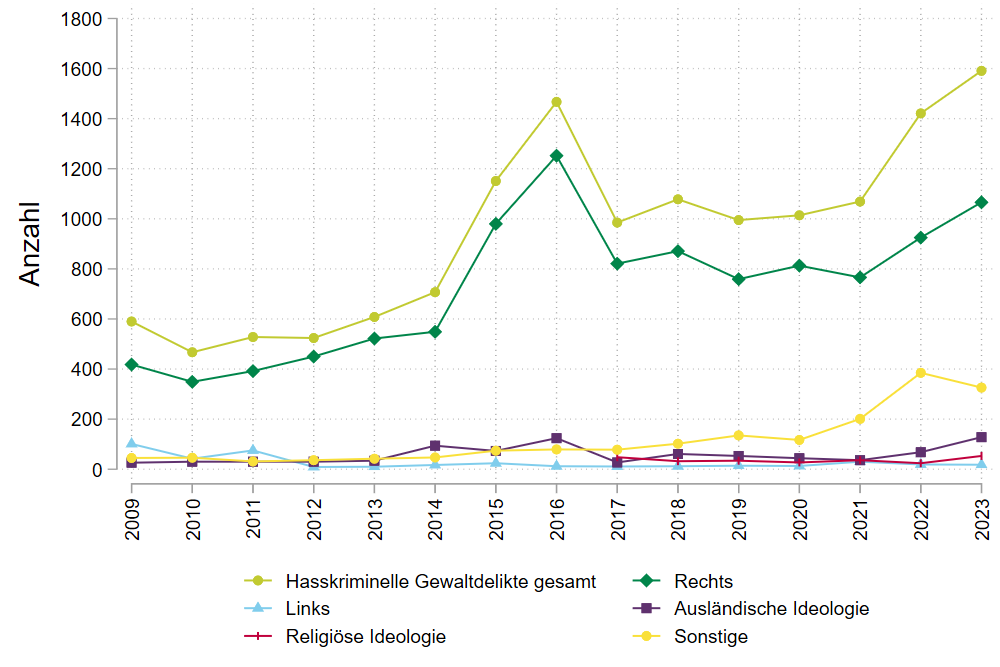

✔ Die meisten hasskriminellen Gewalttaten in Deutschland gehen von Rechts aus.

Im Jahr 2023 kam es laut BKA zu 1.066 rechtsmotivierten Gewalttaten. 67 % aller hasskriminellen Gewalttaten (1.591 Delikte) gehen demnach vom rechten Spektrum aus. 619 Personen wurden durch diese Taten verletzt oder getötet – dies entspricht fast zwei Opfern pro Tag.6

Im gleichen Jahr wurden 128 Gewalttaten registriert, die durch eine ausländische Ideologie motiviert waren und 53 Gewalttaten, die durch eine religiöse Ideologie motiviert waren. Dies entspricht 8 % und 3,3 % aller hasskriminellen Gewalttaten.

Es ist davon auszugehen, dass das Dunkelfeld rechtsmotivierten Gewalttaten höher ist als diese Daten des BKA/BMI vermitteln. Wenn auch die Zahlen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind, hat der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. (VBRG) für das gleiche Jahr in 11 Bundesländern 2.589 rechte, rassistische und antisemitische Angriffe registriert.7

Abbildung 3: Amtlich registrierte Fälle von hasskrimineller Gewalt nach Phänomenbereich8 (2009-2023)

Falsch:

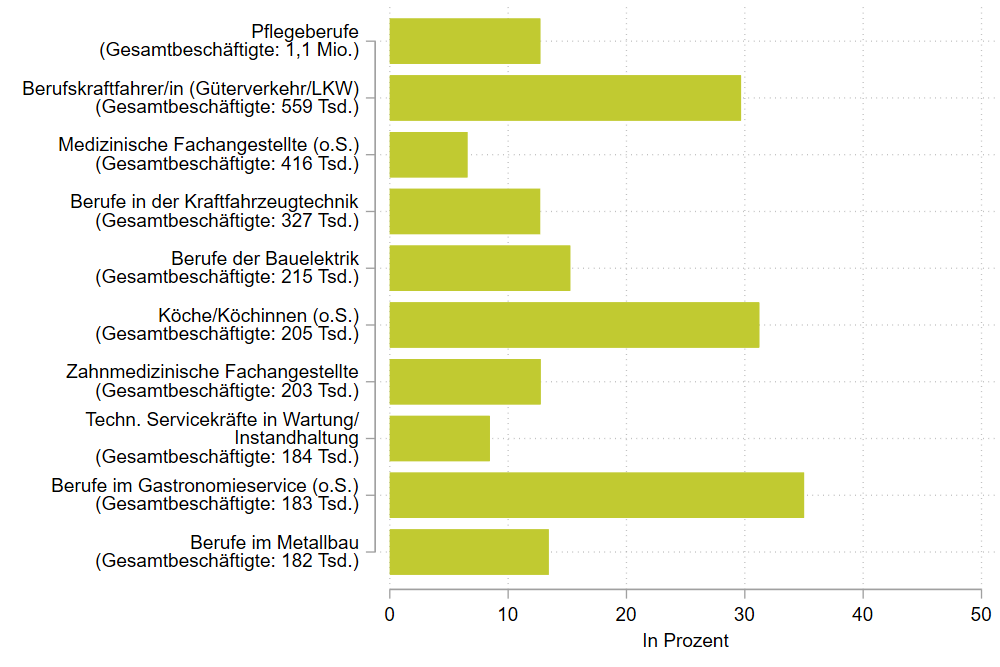

✔ Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit füllen zahlreiche dringend benötigte Stellen in Engpassberufen.

✔ Die Kurzzeitarbeitslosenquote von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit fällt seit 2009 kontinuierlich (mit der Ausnahme des ersten Coronajahrs 2020).

Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel stellen die deutsche Wirtschaft bereits heute vor große Herausforderungen.9

Die Anzahl der Erwerbstätigen wird aufgrund des demografischen Wandels sinken. Seit 2012 steigt die Anzahl der jährlichen Renteneintritte von 1,2 Millionen kontinuierlich an und liegt im Jahr 2023 auf einem Rekordhoch von 1,5 Millionen.10 Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist also durch Engpässe belastet. Viele Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit füllen diese dringend benötigten Stellen in Engpassberufen und sind in vielen Berufszweigen unverzichtbar. 1,3 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit arbeiten in Berufen wie Pflege, Gastronomie, Transport – also da, wo Fachkräfte fehlen. Beschäftigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind anteilig besonders häufig in den beschäftigungsstarken Engpassberufen im Gastronomieservice (2023: 35 % der Beschäftigten im Gastronomieservice), als Koch/Köchin (2023: 31,2 % der Beschäftigten) oder als Berufskraftfahrer/-in (2023: 29,7 % der Beschäftigten) tätig.

Die Beschäftigung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit führte bisher nicht dazu, dass Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ihre Anstellungen verlieren und häufiger arbeitslos werden. Die Kurzzeitarbeitslosenquote von deutschen Staatsangehörigen weist von 2009 bis 2023 einen Abwärtstrend auf – mit Ausnahme von Anstiegen im ersten Pandemiejahr 2020 (siehe: Dashboard-Integration). Zudem sinkt die Langzeitarbeitslosenquote von 2009 bis 2019 bei Personen mit (2009: 2,5 %, 2023: 1,6 %) und ohne deutsche Staatsangehörigkeit (2009: 6,3 %, 2023: 4,4 %) – und das trotz hoher Zuwanderung seit 2015.

Abbildung 4: Anteil der Beschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit in den zehn beschäftigungsstärksten Engpassberufen auf Anforderungsniveau Fachkraft (2023)

Falsch:

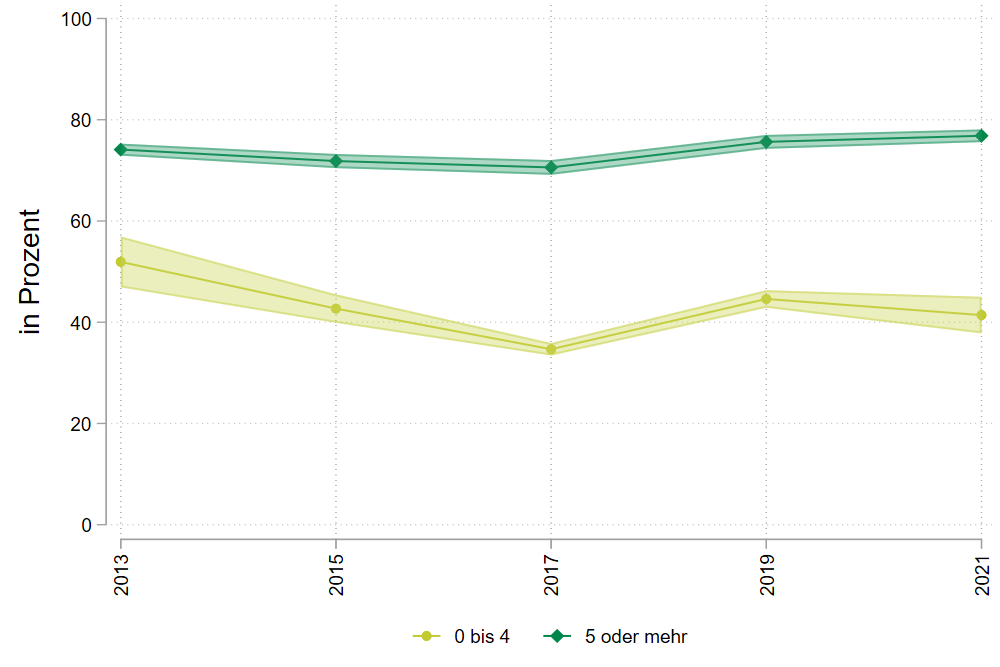

✔ 76,8 % der Eingewanderten mit mehr als 5 Jahren Aufenthalt schätzen ihre Deutschkenntnisse als gut oder sehr gut ein.

Viele Eingewanderte verbessern ihre Deutschkenntnisse spürbar mit zunehmender Aufenthaltsdauer. So geben 2021 76,8 % derjenigen, die seit fünf Jahren oder länger in Deutschland leben, an, über gute oder sehr gute mündliche Deutschkenntnisse zu verfügen. Von denjenigen, die seit weniger als fünf Jahren in Deutschland leben, sind es 41,4 %. Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf die Teilnahme an Integrationskursen sowie auf die Möglichkeit zurückzuführen, die Sprache im Alltag, am Arbeitsplatz und im sozialen Umfeld regelmäßig zu sprechen.

Auch im europäischen Vergleich wird der Erfolg der deutschen Sprachförderung deutlich: Der Anteil der Eingewanderten mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen – obwohl sie bei ihrer Einreise nur über geringe oder mittlere Kenntnisse verfügten und seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben – ist nach Schweden der zweithöchste in der Europäischen Union.11

Abbildung 5: Anteil der Eingewanderten mit guten bis sehr guten subjektiv eingeschätzten mündlichen Deutschkenntnissen nach Aufenthaltsdauer (2013–2021)

Falsch:

✔ Knapp 80 % aller Kinder mit Migrationshintergrund zwischen 3 und unter 6 Jahren sind 2023 in Kindertagesbetreuung.

Mehr als drei Viertel aller Kinder mit Migrationshintergrund zwischen 3 und unter 6 Jahren (76,8 %) sind 2023 in Kindertagesbetreuung.

Zwar ist die Betreuungsquote seit 2016 rückläufig (2016: 83,6 %). Seitdem hat sich jedoch die Anzahl der schutzsuchenden Kinder von drei bis unter sechs Jahre versechsfacht (2014: 24.360; 2023: 150.755).12 Gleichzeitig stockte der Ausbau der Betreuungsplätze.13 Der Betreuungsbedarf ist in vielen Fällen größer als das Angebot,14 Familien mit Migrationshintergrund sind davon besonders betroffen.15 Wenn die Familien zusätzlich sozioökonomisch benachteiligt sind, wird ihr Bedarf noch seltener gedeckt.16 Außerdem bekommen geflüchtete Kinder in einigen Bundesländern keinen Zugang zur Kindertagesbetreuung, wenn sie sich noch in Erstaufnahmeeinrichtungen befinden.17

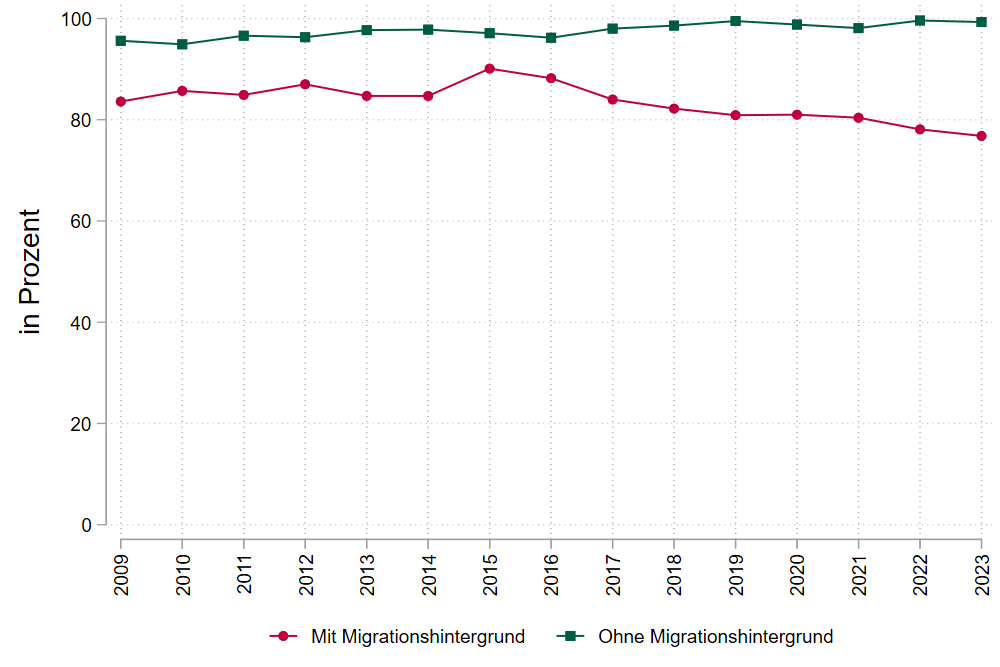

Abbildung 6: Betreuungsquote der 3- bis unter-6-Jährigen nach Migrationshintergrund (2009–2023)

Falsch.

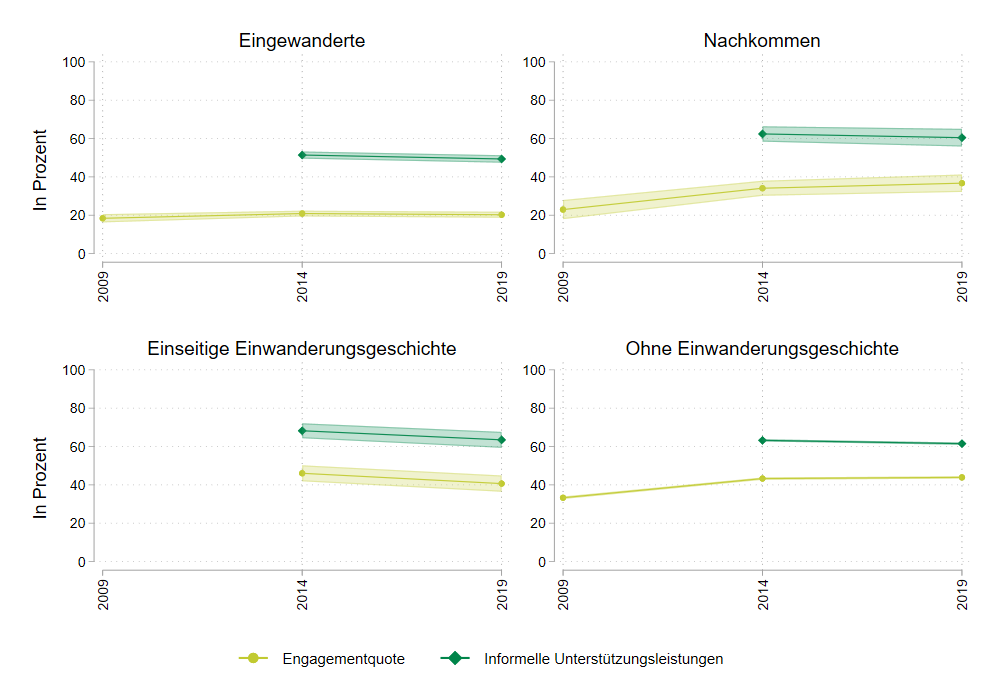

✔ Nachkommen und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte sind in etwa gleich häufig sozial engagiert wie Personen ohne Einwanderungsgeschichte.

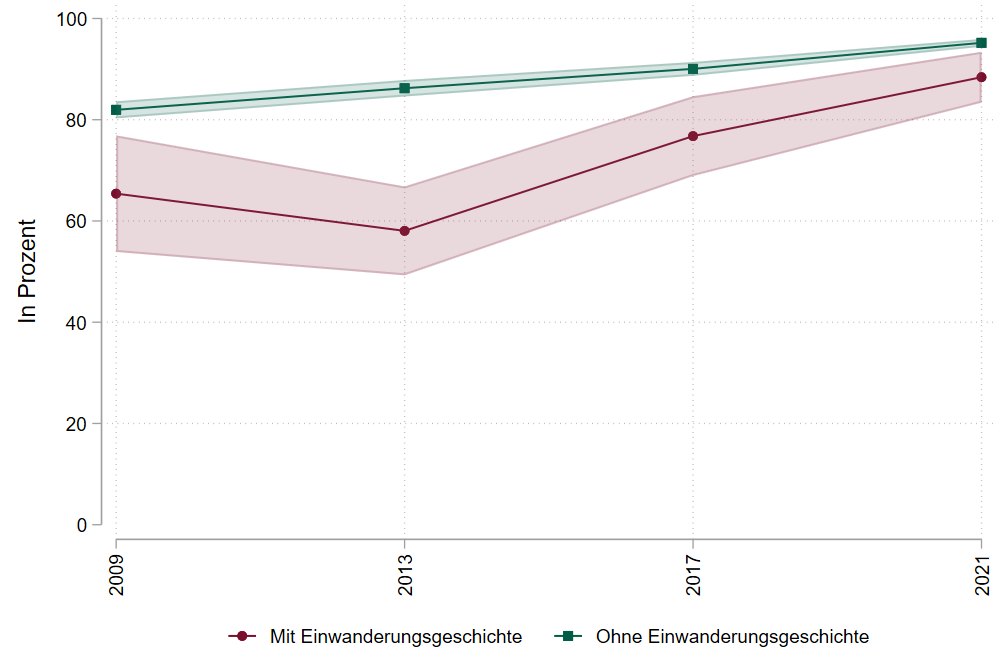

✔ Die große Mehrheit der wahlberechtigten Personen mit Einwanderungsgeschichte gehen wählen. Die Wahlbeteiligung von Personen mit Einwanderungsgeschichte liegt nur 6,8 Prozentpunkte unter der Wahlbeteiligung von Personen ohne Einwanderungsgeschichte.

Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte tragen zu einem solidarischen Miteinander in der Gesellschaft bei. Von Nachkommen und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte sind 36,7 % bzw. 40,7 % sozial engagiert, verglichen mit 43,9 % der Personen ohne Einwanderungsgeschichte. Von Eingewanderten ist etwas mehr als jede/r Fünfte freiwillig engagiert (20,3 %).

Im Jahr 2019 leisten zudem etwa die Hälfte aller Eingewanderten informelle Unterstützungsleistungen (49,4 %). Demgegenüber liegt der Anteil bei ihren Nachkommen (60,5 %) und bei Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte (63,5 %) auf dem Niveau von Personen ohne Einwanderungsgeschichte (61,5 %).

Wahlberechtige Personen mit und ohne Einwanderungsgeschichte gehen in etwa gleich häufig wählen. Bei den Bundestagswahlen 2021 lag die Wahlbeteiligung von Personen mit Einwanderungsgeschichte bei 88,4 % und somit nur 6,8 Prozentpunkte unter der Wahlbeteiligung von Personen ohne Einwanderungsgeschichte. Die hohe Wahlbeteiligung deutet darauf hin, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte ein großes Interesse daran haben, an politischen Entscheidungen mitzuwirken, und dass sie Vertrauen in demokratische Prozesse und Institutionen haben.

Anmerkung: Diese Werte beruhen auf der Nachwahl-Befragung der German Longitudinal Election Study. Leider lassen Befragungsdaten keine direkten Schlüsse auf die tatsächliche Wahlbeteiligung zu. Aufgrund sozialer Erwünschtheit geben in Befragungen häufig mehr Befragte an, an Wahlen teilgenommen zu haben als der amtlichen Wahlstatistik zufolge der Fall ist. Unter der Annahme, dass die Überschätzung der Wahlbeteiligung Personen mit und ohne Einwanderungsgeschichte gleichermaßen betrifft, können die Wahlbeteiligungsraten beider Gruppen miteinander verglichen werden.

Abbildung 7.1: Engagementquote nach Einwanderungsgeschichte (2009–2019)

Abbildung 7.2: Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen nach Einwanderungsgeschichte (2009–2021)

Falsch:

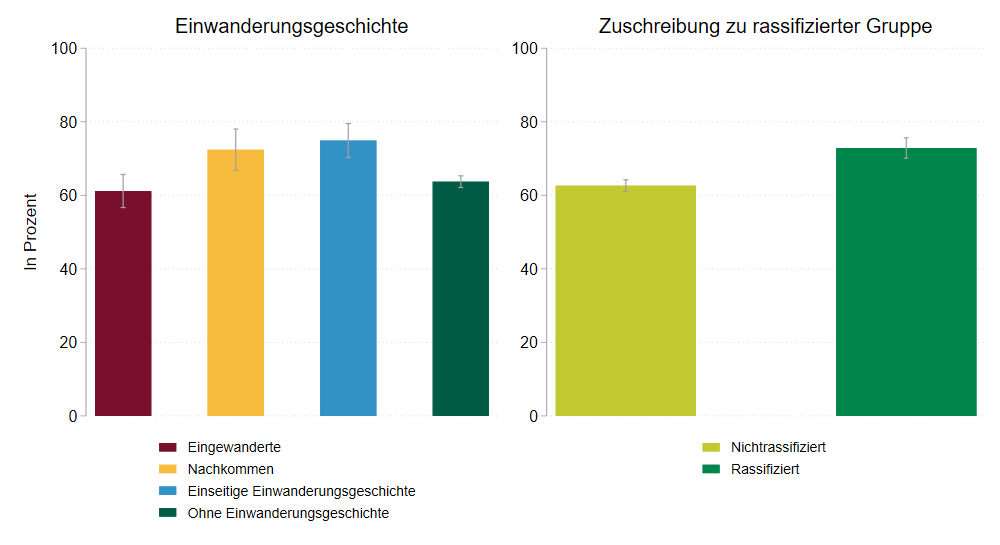

✔ Rund 90 % der Bevölkerung erkennt an, dass es Rassismus in Deutschland gibt.

✔ Rund 65 % der Bevölkerung erkennt an, dass es rassistische Diskriminierung in deutschen Behörden gibt.

Rund 90 % der Bevölkerung erkennt an, dass es Rassismus in Deutschland gibt.18 Obwohl Rassismus auf institutioneller Ebene meist schwieriger zu erkennen ist als auf individueller Ebene,19 geben auch etwa 65 % der Gesamtbevölkerung an, dass es rassistische Diskriminierung in deutschen Behörden gibt.20 Diese Wahrnehmung von Rassismus ist besonders ausgeprägt unter Personen mit ein oder zwei eingewanderten Elternteilen, sowie unter rassifizierten Personen, sprich Personen, die von Außenstehenden als Angehörige einer rassifizierten Gruppe wahrgenommen werden. Jedoch stimmen auch 63,6 % der Personen ohne Einwanderungsgeschichte und 62,6 % der nichtrassifizierten Personen zu, dass es rassistische Diskriminierung in Behörden gibt. Dies legt nahe, dass es für viele Menschen keine eigenen rassistischen Diskriminierungserfahrungen bedarf, um sich des Problems Rassismus bewusst zu werden.

Rassismus und Diskriminierung ist nach wie vor eine Herausforderung für die gleichberechtigte Teilhabe und Chancengleichheit in der Gesellschaft. Statt zu Vorteilen kann rassistische Diskriminierung zu materiellen Ungleichheiten zwischen Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte führen, indem sie Barrieren im Zugang zu wichtigen Gütern und Ressourcen bildet oder verfestigt.

Abbildung 8: Wahrnehmung von rassistischer Diskriminierung in deutschen Behörden nach Einwanderungsgeschichte und nach wahrgenommener Zuschreibung zu einer rassifizierten Gruppe durch Außenstehende (2021)

Falsch:

✔ Kriminalstatistiken spiegeln soziale Risikolagen wider – keine Herkunft.

Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hatten 2023 von allen polizeilich gemeldeten Tatverdächtigen21 in Deutschland im Jahr 2023 69,5 % die deutsche Staatsangehörigkeit und 30,5 % hatten sie nicht. Der Anteil von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit scheint also zunächst recht hoch. Aber – Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind auch häufiger arm, jung, männlich und wohnen beengt – bekannte Risikofaktoren für delinquentes Verhalten, unabhängig von der Herkunft.

So sind 27,3 % der nach Deutschland eingewanderten Personen, von denen etwa zwei Drittel nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, armutsgefährdet – verglichen mit 11,8 % der Personen ohne Einwanderungsgeschichte. Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind im Durchschnitt 8,4 Jahre jünger als Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit (36,6 und 45 Jahre). Zudem wohnen Personen mit Einwanderungsgeschichte und ohne deutsche Staatsangehörigkeit vermehrt in Städten – die meist von einer höheren Kriminalitätsdichte geprägt sind als ländliche Gebiete.22

Dass Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Kriminalstatistik ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend überrepräsentiert sind, liegt nicht an ihrer Einwanderungsgeschichte oder Staatsangehörigkeit, sondern an orts- und altersspezifischen und sozioökonomischen Fakten.23

Des Weiteren werden Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit häufiger von der Polizei kontrolliert und angezeigt.24 Hinzu kommt, dass die Daten zu Tatverdächtigen in der PKS von Unzulänglichkeiten geprägt sind. Beispielsweise bildet die PKS nur das Hellfeld ab, die polizeibekannten Fälle, das wiederum von der polizeilichen Kontrollintensivität und dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung abhängt. Zudem können sich die in der PKS registrierten Verdachtsfälle als unbegründet herausstellen.25

Falsch:

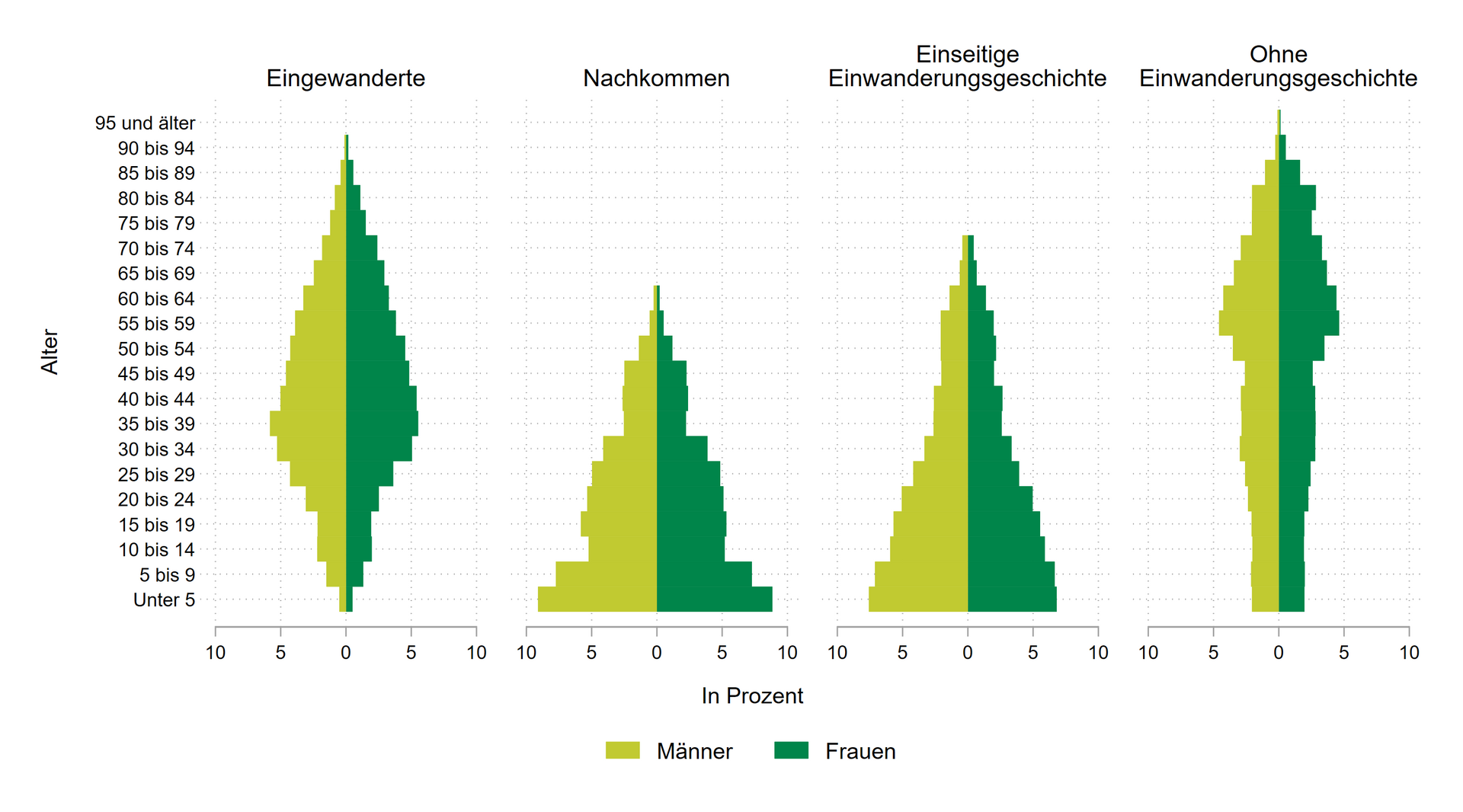

✔ Der Anteil von Frauen und Männern unter Eingewanderten, Nachkommen und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte ist weitgehend ausgeglichen.

Zwar gibt es unter den Schutzsuchenden aus Drittstaaten durchschnittlich mehr Männer als Frauen (65,7 % Männer). Unter den ukrainischen Schutzsuchenden, sind jedoch 63,9 % Frauen.26

Insgesamt unterscheidet sich der Anteil von Frauen und Männern unter Eingewanderten, Nachkommen und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte kaum von dem unter Personen ohne Einwanderungsgeschichte. Er ist über alle Gruppen hinweg weitgehend ausgeglichen: 50,1 % der Eingewanderten, 48,5 % der Nachkommen, 49,1 % der Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte und 51 % der Personen ohne Einwanderungsgeschichte sind Frauen.

Abbildung 9: Alters- und Geschlechtsverteilung nach Einwanderungsgeschichte (2023)

Quellen und Definitionen

- Die Auswertungen und Grafiken stammen aus dem 14. Integrationsbericht , der basierend auf einer breiten Datengrundlage den Stand der Integration der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte (zur Begriffserklärung siehe hier) darstellt.

- Die Auswertungen beruhen ausschließlich auf repräsentativen Daten. Dies bedeutet, dass auf Basis der Stichprobe allgemeine Rückschlüsse über die gesamte betrachtete Bevölkerungsgruppe gezogen werden können.

- Weitere Daten und Fakten zum Thema Integration sind im 14. Integrationsbericht sowie auf dem Dashboard Integration

Das Konzept ‚Einwanderungsgeschichte‘ wurde vom Statistischen Bundesamt im Anschluss an den Bericht der Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit entwickelt.

Es unterteilt die Bevölkerung in vier Gruppen:

Eingewanderte,

Nachkommen (Personen, bei denen beide Elternteile eingewandert sind),

Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte (Personen, bei denen ein Elternteil eingewandert ist)

Personen ohne Einwanderungsgeschichte.

Bei Eingewanderten und ihren Nachkommen gilt jeweils 1950 als die relevante Datumsgrenze. Im Gegensatz zum bisher gängigen Konzept des Migrationshintergrunds basiert das Konzept der Einwanderungsgeschichte auf dem international geläufigen Kriterium des Geburtsorts und berücksichtigt die Staatsangehörigkeit einer Person nicht. Die Staatsangehörigkeit kann im Laufe des Lebens gewechselt werden, aber auch über mehrere Generationen hinweg bestehen. Der Geburtsort bleibt hingegen konstant, was eine konsistentere Analyse über die Zeit hinweg erlaubt. Zudem wird der dritten und nachfolgenden Generationen keine Einwanderungsgeschichte mehr zugeschrieben. Darüber hinaus ermöglicht das Konzept innerhalb der zweiten Generation eine Unterscheidung zwischen Nachkommen und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte. Das neue Konzept ist daher gleichzeitig differenzierter und intuitiv verständlicher als das Konzept Migrationshintergrund.

Quelle: 14. Integrationsbericht, S. 23

- 1Personen mit Einwanderungsgeschichte sind Eingewanderte und Nachkommen, bei denen beide Elternteile eingewandert sind. Nachkommen (einseitige Einwanderungsgeschichte), bei denen nur ein Elternteil eingewandert ist, werden nicht zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte gerechnet. Eine genaue Abgrenzung dieser Definitionen wird im Kapitel 5 Konzepte und Daten beschrieben.

- 2 Kogan, Irena: Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern, in: Heinz Ulrich Brinkmann/Martina Sauer (Hg.), Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Entwicklung und Stand der Integration, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2016, S. 177–199; Kogan, Irena: Last Hired, First Fired? The Unemployment Dynamics of Male Immigrants in Germany, European Sociological Review, Jg. 20, H. 5, 2004, S. 445–461; Gatskova, Kseniia: Arbeitsmarktintegration der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland, Ukraine-Analysen, H. 298, 2024, S. 2–9.

- 3 Esser, Hartmut: Die Konstruktion der Gesellschaft, Campus, Frankfurt am Main, 2000; Diehl, Claudia/Schieckoff, Bentley: Integration durch Erwerbsarbeit: Voraussetzungen, Herausforderungen und die Rolle der Kommunen, Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 71, H. 5/6, 2021; Kassenboehmer, Sonja/Haisken-DeNew, John: You’re Fired! The Causal Negative Effect of Entry Unemployment on Life Satisfaction, The Economic Journal, Jg. 120, H. 547, S. 867–889; Schneickert, Christian et al.: Eine Krise der sozialen Anerkennung? Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zu Alltagserfahrungen der Wert- und Geringschätzung in Deutschland, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 71, H. 4, 2019, S. 593–622; Goßner, Laura/Kosyakova, Yuliya: Integrationshemmnisse geflüchteter Frauen und mögliche Handlungsansätze - eine Übersicht bisheriger Erkenntnisse, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forschungsbericht, H. 8, Nürnberg, 2021.

- 4 Fuchs, Johann et al.: Projektion des Erwerbspersonenpotenzials bis 2060: Demografische Entwicklung lässt das Arbeitskräfteangebot stark schrumpfen, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Kurzbericht, H. 25, Nürnberg, 2021.

- 5 Bundesministerium des Innern und für Heimat: BMI - Lexikon. Wichtige Begriffe kurz erläutert, aufgerufen am: 27.06.2024, online unter: www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html, 2024.

- 6 Sonderauswertung des BMI.

- 7 https://verband-brg.de/wp-content/uploads/2024/05/VBRG-Jahresbilanz-rechte-Gewalt-2023-Alle-Grafiken-1.pdf

8 Diese geben Aufschluss über die erkennbaren ideologischen Hintergründe einer Tat und somit über die Motivation der Täter, die Tat zu begehen.

9 Burstedde, Alexander: Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung: Wo stehen Beschäftigte und Fachkräftemangel in den 1300 Berufsgattungen in fünf Jahren? Methodenbericht, Institut der deutschen Wirtschaft, IW-Report, H. 8, Köln, 2023.

10 Deutsche Rentenversicherung: Rentenversicherung in Zeitreihen, 2023.

11 OECD: Stand der Integration von Eingewanderten – Deutschland, OECD Publishing, Paris, 2024, Abbildung 7, S. 13.

12 Eigene Berechnung basierend auf Statistisches Bundesamt: Datenbank GENESIS-Online. Tabelle 12531-0001, Stand: 17.07.2024, Wiesbaden, 2024.

13 Sachverständigenrat für Integration und Migration: Jahresgutachten 2024. Kontinuität oder Paradigmenwechsel? Die Integrations- und Migrationspolitik der letzten Jahre, Berlin, 2024, S. 178.

14 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Kindertagesbetreuung Kompakt. Ausbaustand und Bedarf 2023, Berlin, 2024, S. 15–19; Huebener, Mathias et al.: Frühe Ungleichheiten: Zugang zu Kindertagesbetreuung aus bildungs- und gleichstellungspolitischer Perspektive, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, 2023.

15 Schmitz, Sophia et al.: Weiterhin Ungleichheiten bei der Kita-Nutzung, Bevölkerungsforschung Aktuell, Jg. 44, H. 2, 2023, S. 3–8; Lokhande, Mohini: Integrationsmotor Kita. Wie gut ist die frühkindliche Betreuung auf den Normalfall Vielfalt eingestellt? Sachverständigenrat für Integration und Migration, Berlin, 2023; Jessen, Jonas et al.: Understanding Day Care Enrolment Gaps, Journal of Public Economics, Jg. 190, 2020, S. 104252. Die zitierten Studien verwenden zur Erfassung der Einwanderungsgeschichte die zu Hause hauptsächlich gesprochene Sprache, den Migrationshintergrund (beim SVR auch Zuwanderungsgeschichte genannt) und im Ausland geborene Eltern.

16 Huebener et al., 2023: Frühe Ungleichheiten: Zugang zu Kindertagesbetreuung aus bildungs- und gleichstellungspolitischer Perspektive [wie Anm. 15].

17 Sachverständigenrat für Integration und Migration, 2024: Jahresgutachten 2024 [wie Anm. 14], S. 178.

18 Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung: Rassistische Realitäten: Wie setzt sich Deutschland mit Rassismus auseinander? Auftaktstudie zum Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (NaDiRa), Berlin, 2022.

19 Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Diskriminierung in Deutschland – Erfahrungen, Risiken und Fallkonstellationen. Vierter Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages, Berlin, 2023.

21 Dabei ist zu beachten, dass Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit durchschnittlich stärker von demografischen und sozialen Risikofaktoren betroffen sind, die die Wahrscheinlichkeit für delinquentes Verhalten erhöhen. Außerdem werden sie häufiger von der Polizei kontrolliert und angezeigt.

23 Siehe auch: https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-zeitschrift/steigert-migration-die-kriminalitaet-ein-datenbasierter-blick.

24 Müller, Maximilian/Wittlif, Alex: Racial Profiling bei Polizeikontrollen. Indizien aus dem SVR-Integrationsbarometer, Berlin, 2023; Siehe auch Aikins, Muna AnNisa et al.: Afrozensus 2020. Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland, Berlin, 2021. Sowie: Dreißigacker, Leonie et al.: Jugendliche in Niedersachsen. Ergebnisse des Niedersachsensurveys 2022, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V., Hannover, 2023.

25 https://www.dezim-institut.de/aktuelles/polizeiliche-kriminalstatistik-2024/ .

Autor*innen

Dr. Svenja Kopyciok

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Konsens und Konflikt

E-Mail: kopyciok(at)dezim-institut.de

Dr. Maria Metzing

Leitung Monitoring und Berichterstattung

E-Mail: metzing(at)dezim-institut.de

Tel.: 030 / 200 754 207

Dr. Julian Jäger

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Migration

E-Mail: jaeger(at)dezim-institut.de

Fabio Best

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Konsens und Konflikt

E-Mail: best(at)dezim-institut.de

Sandra Horvath

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Cluster Daten - Methoden - Monitoring

E-Mail: horvath(at)dezim-institut.de