- Startseite/

- Aktuelles/

- Zahlen, Daten und Fakten zu Migration und Integration

Zahlen, Daten und Fakten zu Migration und Integration

Das DeZIM-Institut stellt mit dem neuen Dossier „Zahlen, Daten und Fakten“ eine wissenschaftlich fundierte und faktenbasierte Informationsquelle bereit. Hier finden Sie aktuelle Daten und Analysen zu zentralen Fragen rund um Migration und Integration – verständlich aufbereitet und mit klaren Antworten aus der Forschung. Das Dossier wird fortlaufend aktualisiert, um eine faktenbasierte Debatte zu unterstützen.

1. Flucht & Asyl

Der Begriff „illegale Migration“ vermittelt häufig ein verzerrtes Bild. Viele Menschen, die ohne offizielle Genehmigung Grenzen überschreiten, erhalten später einen anerkannten Schutzstatus – ihre Grenzübertritte sind im Rahmen des Asylverfahrens daher nicht strafbar.

Eigentlich ist vorgesehen, dass Schutzsuchende an den EU-Außengrenzen registriert werden. In der Praxis gelingt dies jedoch nicht immer, etwa aufgrund begrenzter Kapazitäten. Deshalb setzen viele ihre Reise fort, um in einem anderen Mitgliedsstaat einen Asylantrag zu stellen.

Solche nicht autorisierten Grenzübertritte werden als „irreguläre Migration“ bezeichnet. Von „illegaler Migration“ sollte hingegen nicht gesprochen werden, da kein Mensch illegal ist und das Grundrecht auf Asyl besteht.

Diese Hintergründe erläutert Ramona Rischke, Co-Leiterin der Abteilung Migration, ausführlich in einem Interview zum Thema Migration.

Nein, die gewünschten Steuerungseffekte sind nicht zu erwarten.

Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten wird seit Jahren politisch diskutiert. Unter der Auslagerung von Asylverfahren versteht man Ansätze, die darauf abzielen, Asylverfahren oder die Aufnahme von Schutzsuchenden in Länder außerhalb der EU zu verlagern.

Im Jahr 2024 hat das Bundesinnenministerium (BMI) dessen rechtliche Machbarkeit geprüft. Trotz zahlreicher praktischer Hürden, die der Abschlussbericht des BMI benennt, fordern einige Parteien weiterhin die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der EU. Die CDU führt dies in ihrem Grundsatzprogramm von Juni 2024 an und argumentiert, dass eine solche Regelung gefährliche Fluchtrouten reduzieren, das Asylsystem gerechter gestalten und Schleusern die Geschäftsgrundlage entziehen würde.

Tatsächlich gibt es jedoch keine belastbaren Belege dafür, dass eine Auslagerung von Asylverfahren die Fluchtzuwanderung Richtung EU verringert. Oft wird hier Australien, wo die Ankunftszahlen rückgängig sind, genannt. Jedoch können diese nicht überwiegend durch die Verfahren auf den Inselstaaten erklärt werden, sondern vor allem mit der militärischen Seeblockade, durch die ankommenden Boote auf hoher See gestoppt und zur Umkehr gezwungen werden. Eine derartige Praxis wäre mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar.

Dr. Ramona Rischke, Dr. Zeynep Yanaşmayan und Dr. Marcus Engler aus der Abteilung Migration halten in ihrer Stellungnahme fest:

- Neben der Ausweitung humanitärer Visa und Resettlementverfahren in Ergänzung zu Asylverfahren in der EU liegen keine überzeugenden Vorschläge vor, um unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention Asylverfahren in Drittstaaten auslagern zu können. Zudem fehlt es an Accountability Mechanismen für nachgewiesene Menschenrechtsverletzungen.

- Die gewünschten Steuerungseffekte der gegenwärtigen Signal- und Abschreckungspolitik (insb. Reduzierungen der Fluchtzuwanderung Richtung EU in Folge von Drittstaatsverfahren in Anlehnung an das sog. „Ruanda Modell“ oder Albanien Modell“) werden sich allen wissenschaftlichen Erkenntnissen nach nicht im erwarteten Maße einstellen. Diese Politik schädigt jedoch das internationale Ansehen und die Attraktivität des Standortes Deutschlands.

Um Aufnahmesysteme und die Situation von Geflüchteten zu verbessern, sehen die DeZIM Expert*innen aus der Abteilung Migration Handlungsmöglichkeiten entlang von drei Interventionsbereichen, die gleichermaßen verfolgt werden sollten:

- Regionale Schutzsysteme in Erstaufnahme- und Transitkontexten stärken

- Reguläre Wege für Schutzsuchende und andere Migrant*innen nach Deutschland ausbauen

- Investitionen in die Aufnahme- und Integrationsinfrastruktur in Deutschland erhöhen.

Nein, nicht unbedingt.

Im Juni 2024 ist die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in Kraft getreten.

Die GEAS-Reform sieht unteranderem vor, dass künftig über den Status von Menschen, die nur eine sehr geringe Aussicht auf Schutz in der EU haben, an den EU-Außengrenzen entschieden werden soll.

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kommentiert bei einem Rat für Justiz und Inneres in Luxemburg (8.Juni 2024): „Wir haben heute historische Entscheidungen für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem getroffen. Und wir haben gezeigt, dass wir Europäer gemeinsam handeln – nach Jahren der Blockaden und des Streits.“ Die Innenministerin betont außerdem: „In diesen Verfahren setzen wir uns für hohe rechtsstaatliche Standards und konsequenten Menschenrechtsschutz ein. Wir wollen, dass jeder ein faires Asylverfahren erhält.“

Durch das GEAS bleibt die Menschenrechtslage prekär

Die Reform sieht verpflichtende Grenzverfahren vor, die Asylsuchende an den EU-Außengrenzen in Lagern festhalten. Dies führt faktisch zu Inhaftierungen und verschlechtert menschenrechtliche Standards: Erfahrungen auf den griechischen Halbinseln, insbesondere Moria, zeigen, dass solche Verfahren menschenrechtliche Standards untergraben und keine fairen Asylverfahren gewährleisten können. Denn solche Verfahren an den Außengrenzen können keine rechtsstaatlichen Asylprozesse garantieren.

Schwache Solidarität unter EU-Staaten

Staaten können frei entscheiden, ob sie Schutzsuchende aufnehmen, finanzielle Beiträge leisten oder sich auf andere Weise beteiligen. Dadurch bleibt die Hauptverantwortung weiterhin bei den Staaten an den Außengrenzen, wo sich durch die Lager noch mehr Menschen versammeln. Die Lage an der Außengrenzen der EU bleibt prekär und erfüllt häufig nicht die rechtlichen Mindeststandards für die Aufnahmebedingungen und das Asylrecht.

Abschreckung statt Schutz

Die Reform setzt auf Abschreckung durch Außenwirkung des GEAS. Es besteht die Annahme, dass Menschen von einer „irregulären“ Einreise in die EU abgeschreckt werden. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Gründe für die Annahme, dass durch die vorgeschlagenen Verfahren weniger Menschen versuchen werden, nach Europa zu kommen. Menschen fliehen vor Krieg, Verfolgung und existenzieller Not – nicht wegen politischer Maßnahmen. Der Umgang mit Flucht ist eine Daueraufgabe und erfordert den Auf- und Ausbau langfristig angelegter, flexibler Strukturen.

Problematische Rückführungen

Die Reform priorisiert Rückführungen in sogenannte „sichere Drittstaaten“, auch wenn diese nicht immer Schutz für Geflüchtete gewährleisten (siehe Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten).

Die Abteilung Migration des DeZIM-Instituts hat eine ausführliche Stellungnahme zu den Reformplänen veröffentlicht, die hier abrufbar ist: Stellungnahme GEAS.

Nein, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege.

Migration, einschließlich Flucht, folgen komplexen Entscheidungsprozessen. Wissenschaftliche Studien zu langfristigen Trends globaler Fluchtmigration zeigen, dass vor allem sich verändernde Bedingungen und Konfliktdynamiken in den Herkunftsländern das Ausmaß internationaler Fluchtbewegungen beeinflussen, und weniger die Ausgestaltung der Aufnahmepraxis in den Zielländern der Flucht, wie z.B. die Höhe der Sozialleistungen. Gleichzeitig beeinflussen vor allem bestehende Netzwerke die Wahl der Zielländer und die Möglichkeit der Flucht. Dr. Noa K. Ha, wissenschaftliche Geschäftsführerin, beschreibt dies in ihrer Stellungnahme vom 8.4.2024 im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales und verweist dabei auf aktuelle Forschung.

Die Entscheidungsprozesse von Migration und Flucht werden im öffentlichen Diskurs oftmals mit dem Modell Push- & Pull-Faktoren beschrieben. Dieses Modell besagt, dass Menschen durch Faktoren aus ihrem Herkunftsland „weggedrückt“ (Push-Faktoren) oder durch Anreize in einem anderen Land „angezogen“ (Pull-Faktoren) werden. Das Konzept der Push- und Pull-Faktoren ist grundsätzlich zu kritisieren. Es vernachlässigt die Rolle von Staaten, Netzwerken und Institutionen im Migrationsprozess und lässt nicht-ökonomische Faktoren weitgehend außer Acht. Damit wird die komplexe Dynamik des Migrationsgeschehens nur unzureichend abgebildet.

Zuletzt hat die Einführung der Bezahlkarte die Debatte um einen scheinbaren Zusammenhang zwischen Migration und hohen Sozialleistungen neu entfacht. Nach wissenschaftlicher Einschätzung von u.a. Dr. Noa K. Ha und Prof. Dr. Herbert Brücker, Ökonom und Migrationsforscher aus der DeZIM-Forschungsgemeinschaft, trägt diese nicht zur Lösung der praktischen Probleme in der Versorgung der Geflüchteten bei. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen mit hohen Kosten verbunden ist – sowohl für die Verwaltungen als auch für die Betroffenen. Zudem mindert die Bezahlkarte die Teilhabe- und Integrationsmöglichkeiten der Schutzsuchenden und kann zu Stigmatisierung und Isolation führen.

Ja, das internationale Flüchtlingsschutzsystem könnte kollabieren. Drei Gründe dafür sind:

Finanzielle Kürzungen

:Der Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit erlebt derzeit massive Kürzungen. Humanitäre Programme werden heruntergefahren oder ganz gestrichen. Eine dramatische Folge davon ist beispielsweise, dass das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) gezwungen ist, etwa ein Drittel seines gesamten Personals weltweit abzubauen.

Des weiteren kündigte die USA Anfang des Jahres 2025 an, Gelder für die internationale Entwicklungshilfe zu stoppen. Kurz danach folgte die Ankündigung, die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) aufzulösen. Die USA waren bislang der mit Abstand wichtigste Geldgeber für Entwicklungshilfe weltweit.

Abbau legaler Fluchtwege:

Laut UNHCR haben 2025 rund 2,5 Millionen Flüchtlinge einen dringenden Umsiedlungsbedarf in sichere Staaten, in denen sie eine dauerhafte Lebensperspektive finden können. Bereits in den letzten Jahren gab es legale Aufnahmewege nur für einen Bruchteil von ihnen.

Politische Entscheidungen in den USA, aber auch der Bundesregierung – die Aufnahmeprogramme beenden und den Familiennachzug aussetzen – haben zur Folge, dass es so gut wie gar keine sicheren und legalen Fluchtwege mehr gibt.

Missachtung von Recht:

Immer häufiger werden rechtliche und normative Grundlagen des Flüchtlings-schutzsystems in Frage gestellt, etwa die Genfer Flüchtlingskonvention oder die Europäische Menschenrechtskonvention.

Diese Haltungen sind stark innenpolitisch motiviert. Regierungen argumentieren, rechtliche Normen dürfen die Souveränität von Staaten bei der Steuerung von Migration nicht zu sehr einschränken. Die Folge: Gerichtsurteile werden ignoriert, EU-Recht vielfach gebrochen.

In Deutschland wurden die Zurückweisungen an deutschen Grenzen Anfang Juni 2025 vom Berliner Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft: ohne die Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens dürfe niemand, der in Deutschland Schutz sucht, abgewiesen werden. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die am 9. Mai 2025 von Frankfurt (Oder) aus nach Polen zurückgeschickt wurden.

Engler, Rischke, Yanaşmayan (2023): Stellungnahme der Abteilung Migration des DeZIM-Instituts zur geplanten Reform des GEAS. DeZIM-Institut.

Engler, M. (2024): Auslagerung von Asylverfahren – Chance oder Risiko? Heinrich-Böll-Stiftung.

„Wir sehen eine massive Verschiebung im Diskurs zu Migration und Asyl. Es ging los mit der GEAS- Reform.“ Dr. Jannes Jacobsen, stellvertretende wissenschaftlicher Geschäftsführer und Leiter des Cluster Daten-Methoden-Monitoring, im SWR Kultur „Migration und Asyl – Wie hart wird der Wahlkampf?“.

„In den letzten zehn Jahren hat sich Deutschland zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit entwickelt.“ Prof. Dr. Naika Foroutan, DeZIM-Direktorin, analysiert Migration als Ressource zum Internationalen Tag der Migranten im BR-Podcast.

Die Diskussion um die Bezahlkarte stellt einen scheinbaren Zusammenhang von Migration und hohen Sozialleistungen her. Ein Zusammenhang, der bei näherer Betrachtung wissenschaftlich nicht belegt werden kann.Dr. Noa K. Ha, wissenschaftliche Geschäftsführerin des DeZIM-Instituts

2. Migration & Einwanderung

Ja, Migration trägt zur Stabilität des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherungssysteme bei.

Von 2005 bis 2023 ist die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen sowohl bei Eingewanderten (+11,9 %-Punkte) als auch bei Personen ohne Einwanderungsgeschichte (+13,2 %-Punkte) gestiegen. Besonders deutlich ist der Anstieg jedoch bei Nachkommen (+22 %-Punkte) und Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte (+24,2 %-Punkte). 2023 lag die Gesamterwerbstätigenquote von Menschen mit Einwanderungsgeschichte bei 69,2 %, so die Zahlen des Integrationsbericht 2024.

Im Jahr 2022 hat das Beschäftigungswachstum unter ausländischen Beschäftigten den demografisch bedingten Rückgang bei deutschen Beschäftigten mehr als ausgeglichen, so der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Auch die Zahlen zur gesetzlichen Rentenversicherung des Versichertenbericht 2024 sprechen eine klare Sprache: Ende 2022 waren 8,1 Millionen Menschen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft aktiv versichert – das entspricht 20,3 % aller Versicherten. Zum Vergleich: 2004 lag dieser Anteil noch bei 8,3 %. Besonders stark vertreten sind Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft, während zuletzt auch die Zahl der Versicherten aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, der Ukraine und des Iran gestiegen ist.

Ein weiterer zentraler Faktor ist die Altersstruktur der Beschäftigten ohne deutsche Staatsbürgerschaft: Sie sind im Durchschnitt jünger als Beschäftigte mit deutscher Staatsbürgerschaft. Dies führt langfristig zu einer Entlastung der Rentenkassen und trägt zur Dämpfung des Anstiegs der Rentenbeiträge bei.

Die Zahlen aus dem Integrationsbericht 2024 und Versichertenbericht 2024 zeigen exemplarisch das Migration eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Stabilität und die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats spielt.

Nein, Migration nach Deutschland führt nicht zu einer höheren Kriminalitätsrate in den Zuzugsorten.

Das zeigen aktuelle Auswertungen der Polizeilichen Kriminalstatistik nach Landkreisen für die Jahre 2018 bis 2023 des ifo Instituts.

Der Grund für die Überrepräsentation des Ausländer*innenanteils in der Kriminalstatistik sind herkunftsunabhängige Faktoren wie die Tatsache, dass Migrant*innen häufiger in Ballungsräume ziehen, wo das Kriminalitätsrisiko generell höher ist.

Dies bestätigt auch der Integrationsbericht 2024, der darauf hinweist, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit häufiger jung und männlich sind, überdurchschnittlich häufig in Großstädten leben und gleichzeitig stärker von sozialen Risikofaktoren wie prekären Lebensverhältnissen und eingeschränkten Bildungschancen betroffen sind – Faktoren, die nachweislich unabhängig von der Herkunft die Wahrscheinlichkeit erhöhen, straffällig zu werden.

Die Zahlen zeigen auch, dass ausländische Staatsangehörige sowohl häufiger Opfer als auch Täter*innen von Straftaten sind. Während ihr Bevölkerungsanteil im Jahr 2023 bei 15,2 % lag, machten sie 23,4 % der Kriminalitätsopfer aus. Der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit lag bei 30,5 %. Dies verdeutlicht, dass viele Migrant*innen selbst von Kriminalität betroffen sind, anstatt ausschließlich als Täter*innen in Erscheinung zu treten.

Schließlich gibt auch die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) kein verlässliches Bild der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung, da diese von der polizeilichen Kontrollintensität oder dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung abhängt. Zudem fließen auch unbegründete Verdachtsfälle in die Statistik ein, so dass die registrierten Straftaten nicht direkt mit der tatsächlichen Kriminalitätslage gleichgesetzt werden können. Darauf weist Dr. Niklas Harder in seinem Kommentar noch einmal deutlich hin und fasst zusammen, dass die PKS keine geeignete Grundlage für eine seriöse, datengestützte kriminologische Forschung darstellt.

Ja, klimatische Veränderungen wie ein steigender Meeresspiegel, Dürren und extreme Wetterereignisse zwingen weltweit immer mehr Menschen dazu, ihre Wohnorte zu verlassen.

Durch die Folgen der Erderwärmung sind bereits mehr als 600 Millionen Menschen vertrieben worden. Man geht davon aus, dass bei einer globalen Erwärmung von 2,7 °C bis zum Jahr 2100 bis zu zwei bis drei Milliarden Menschen betroffen sein könnten, so die Studie Quantifying the human cost of global warming.

Der bestehende internationale Rechtsrahmen für Menschen, die aufgrund von Folgen des Klimawandels fliehen, ist jedoch unzureichend: Weder langsam fortschreitende Umweltveränderungen wie Desertifikation noch plötzliche Katastrophen wie Überschwemmungen sind ausreichend als Fluchtursachen anerkannt.

Wie Samuel Hagos und Pau Palop García, Abteilung Migration, betonen, wird Klimamigration im politischen Diskurs häufig „naturalisiert“. Dabei wird die Verantwortung der Industrieländer, die den Großteil der Treibhausgase verursachen, weitgehend verschleiert und die Erfahrung der ärmeren Regionen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, vernachlässigt.

Die nicht-westlichen Regionen leisten jedoch Gegenarbeit und erkennen die Klimamobilität als unabdingbare Voraussetzung für die Klimaanpassung an. So fordert etwa der Pacific Regional Framework on Climate Mobility ausdrücklich die „Entkriminalisierung klimabedingter Mobilität“ und betont, dass Umsiedlung und Migration nie kriminalisiert werden dürfen.

Nein.

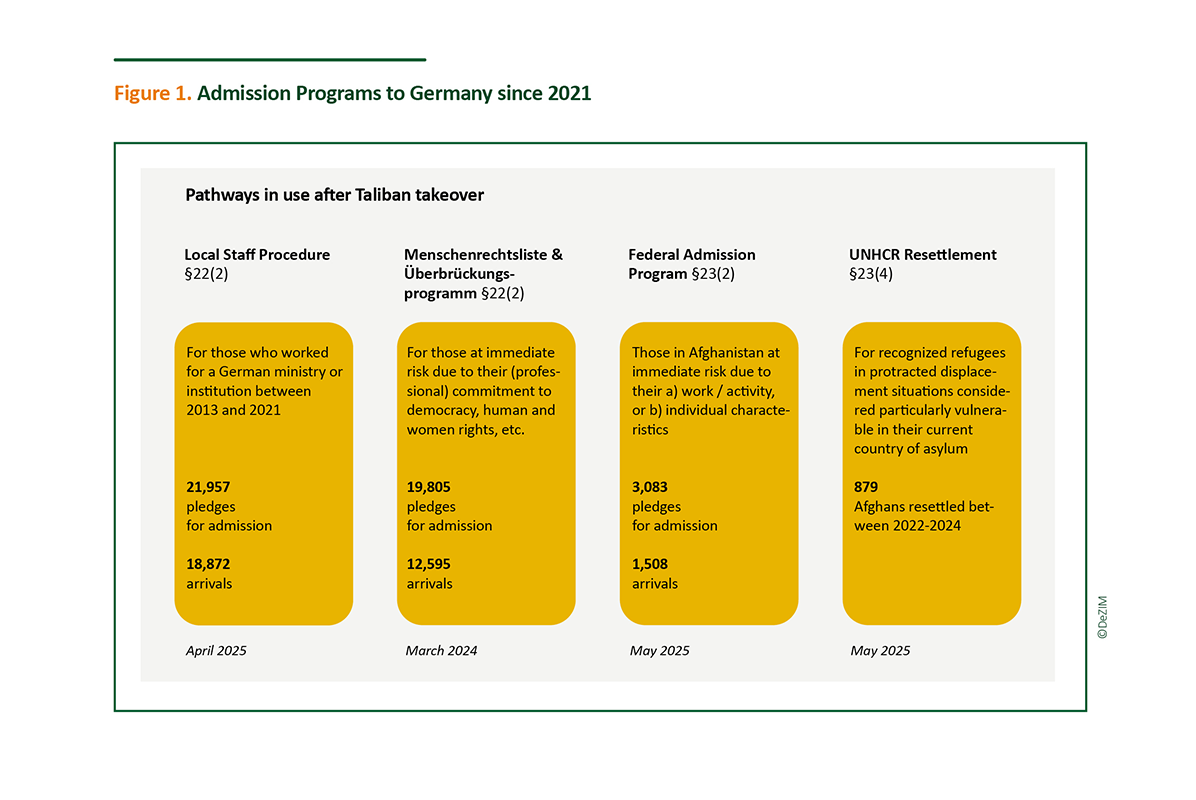

Seit April 2025 sind humanitäre Programme zur Aufnahme besonders gefährdeter Menschen nach Deutschland ausgesetzt. Das betrifft sowohl das UNHCR Resettlement, an dem Deutschland sich über Jahrzehnte zentral beteiligte, als auch spezifische Programme, wie das erst 2022 aufgesetzte Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan (BAP).

Am 15. August 2025 jährt sich die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zum vierten Mal. Anhand des Landes und seiner Menschen zeigt sich, wie groß der Bedarf nach sicheren Zugangswege ist und wie enorm deren Verlust.

Seit 2021 sind 3,42 Millionen Afghan*innen außer Landes geflohen, weitere 3 Millionen sind innerhalb des Landes auf der Flucht (IOM, 2025; UNHCR, 2025). Die meisten flohen in die Nachbarländer Iran und Pakistan, für viele eine Sackgasse, in der sie Diskriminierung, schlechter Versorgung und Massenabschiebungen zurück nach Afghanistan ausgesetzt sind (UNHCR, 2025). Sie sind auf andere sichere Häfen angewiesen. So wie UNHCR Schätzungen zufolge mindestens 2,5 Millionen Menschen weltweit (UNHCR, 2025).

2021, als die NATO aus Afghanistan abzog, versprach die Bundesregierung die Aufnahme schutzbedürftiger Afghan*innen. In den ersten Monaten konnten über das Ortskräfteverfahren und ad-hoc-Programme (Menschenrechtsliste und Überbrückungsprogramm) zehntausende Menschen effizient aufgenommen werden. Doch mit dem Start des Bundesaufnahmeprogramms (BAP) Ende 2022, begann eine mediale und politische Kampagne gegen die Aufnahmen (Link; Link; Link), der die Bundesregierung nichts entgegensetzte.

Mit nur ca. 1.500 Aufnahmen über das BAP, aber ähnlich vielen zusätzlich gegebenen Aufnahmezusagen, warten derzeit noch zwischen 1.500 und 2.400 Menschen in Pakistan und Iran mit einer deutschen Aufnahmezusage auf Visum und Flug nach Deutschland (DW, 2025). Das DeZIM Projekt zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte und vulnerabler Menschen zeigt, welchen Gefahren sich die Menschen aussetzten und welche Hoffnungen sie mit einem Umzug nach Deutschland verbanden – diese werden enttäuscht und Menschen, für die Deutschland sich verantwortlich zeigen wollte, den Gefahren überlassen.

Mit dem Aus des BAP gibt es für schutzbedürftige Afghan*innen vorerst keinen legalen und sicheren Weg nach Deutschland mehr. Der fehlende politische Wille, das BAP gegen Kritik zu verteidigen und Verantwortung zu übernehmen, der den Erfolg des BAP bereits während es noch lief untergrub, ist auch der Grund dafür, dass Aufnahmeprogramme nach Deutschland nun insgesamt stillliegen.

Die Parteien sind gut beraten, die Frage der Migration mit sozialen- und Wirtschaftsthemen zu verknüpfen. Es bedarf politischer Konzepte, wie der Wirtschaftsstandort Deutschland Migration nutzen möchte und gleichzeitig Konzepte, wie wir mit zukünftiger Migration umgehen wollen.Dr. Jannes Jacobsen, Leiter Cluster „Daten - Methoden - Monitoring“ und stellv. wissenschaftlicher Geschäftsführer

3. Integration & Teilhabe

Ja, insbesondere bei der Arbeitsmarktintegration.

Integrationskurse wirken sich positiv auf die Integration von Geflüchteten aus, insbesondere auf die Beschäftigungsquote der Teilnehmenden. Dies zeigt eine Untersuchung von Dr. Niklas Harder, Co-Leiter der Abteilung Integration am DeZIM. Teilnehmende an Integrationskursen, die seit 2005 angeboten werden, erreichen 12 Monate nach Kursbeginn eine um 4,4 Prozentpunkte höhere Beschäftigungsquote als Nichtteilnehmende. Bemerkenswert ist auch, dass die von Oktober bis Dezember 2015 angebotenen Ad-hoc-Deutsch-Einstiegskurse keinen messbaren Einfluss auf die Beschäftigungsquote von Geflüchteten hatten. Die Ad-hoc-Kurse umfassten insgesamt nur 320 statt 600 Unterrichtsstunden, es gab keine standardisierten Lehrpläne und keine Abschlusszertifikate. Dies zeigt, dass die Ausgestaltung der Kurse entscheidend ist.

Dass für die Integrationskurse im Jahr 2025 nur noch 763 Millionen Euro statt wie im vergangenen Jahr schätzungsweise 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, wie der Mediendienst Integration berichtet, ist daher für die Integration in den Arbeitsmarkt nicht förderlich. Die neue Integrationskursverordnung, die im November 2024 vom Kabinett beschlossen wurde, verschärft zudem einige Regelungen, so werden Kurswiederholungen stark eingeschränkt, Fahrtkosten nur noch in Ausnahmefällen erstattet und spezielle Kurse für Jugendliche, Eltern und Frauen gestrichen.

Gleichzeitig ist das Interesse an Integrationskursen aber ungebrochen hoch. Für das Jahr 2025 rechnet das BAMF mit ähnlich vielen neuen Teilnehmenden wie im vergangenen Jahr.

Ja, durch nachhaltige und belastungsfähige Infrastrukturen, sogenannte „resiliente Kommunen”.

Ob 2015/2016 als Folge des Bürgerkriegs in Syrien oder 2022 mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine-wenn viele Menschen gleichzeitig in Deutschland Schutz suchen, kommt es auf die Kommunen an, denn sie sind für viele integrationsrelevanten Bereiche wie Schule, Kita, Wohnen, Gesundheitsversorgung und soziale Teilhabe zuständig.

Der DeZIM Bericht „Chancen statt „Krise“. Resiliente Kommunen im Kontext von Migration, Integration und Teilhabe” zeigt, wie resiliente Kommunen auf diesen „Stresstest” reagieren und eine bedarfsgerechte und nachhaltige Integrationsarbeit ermöglichen können. Eine resiliente Kommune fördert die gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Menschen und kann das auch leisten, wenn krisenhafte Ereignisse den Druck auf die lokale Gesellschaft und Kommunalverwaltungen erhöhen.

Dafür braucht die Kommune:

Gute Strukturen für alle:. Resiliente Integrationsarbeit braucht nicht nur spezifische Angebote für Neuzugewanderte, sondern funktionierende soziale Infrastruktur für alle. Engpässe bei Wohnen, Kinderbetreuung, Bildung und Gesundheitsversorgung belasten sowohl Neuzugewanderte als auch bereits Ansässige.

Öffentliche Wahrnehmung: Migration und Integration müssen als Chance begriffen werden. Integrationsarbeit sollte als Gestaltungsaufgabe in Gesellschaft, Kommunalpolitik und -verwaltung verstanden werden, zum Beispiel:

- um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken oder das eigene Verwaltungshandeln zu verbessern und vielfaltsgerechter zu gestalten.

- mit kommunalen Angeboten bereits bestehende Kompetenzen und Potenziale von Menschen mit Migrationsgeschichte stärken, statt sich auf (teils stereotypisierte) Defizite zu fokussieren.

Gemeinsam agieren: Es muss ein gemeinsames Integrationsverständnis über verschiedene Verwaltungseinheiten hinweg etabliert werden und eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft (insbesondere Migrant*innenorganisationen) gefördert werden, um belastbare und aktivierbare Netzwerke für den Bedarfsfall zu schaffen.

Ja, Maßnahmen wie Familiennachzug und stabile soziale Netzwerke tragen nachweislich zur Reduzierung delinquenten Verhaltens bei.

In der öffentlichen Debatte wird oft suggeriert, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit überproportional häufig Straftaten begehen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass kriminelles Verhalten nicht von der Herkunft abhängt, sondern vielmehr mit sozialen Faktoren zusammenhängt.

Soziale Integration ist daher eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen Kriminalität. Maßnahmen wie Familiennachzug und stabile soziale Netzwerke tragen nämlich nachweislich zur Reduzierung delinquenten Verhaltens bei. Restriktive Gesetze, die den Familiennachzug erschweren könnten, hätte insofern fatale Folgen, da sie Vereinsamung und soziale Instabilität verstärken und damit das Risiko für Kriminalität erhöhen.

Gute Integrationsarbeit ist bedarfsgerecht und nachhaltig - und sie zeigt sich vor allem in einer gelungenen Infrastruktur des Ankommens.

Gemeint sind hier insbesondere Behörden, die den rechtlichen Status des Ankommens regeln, wie z.B. Ausländerbehörden, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei Asylverfahren, Landesaufnahmestellen zur Verteilung von Geflüchteten in Kommunen, - sofern in den Bundesländern existent - sowie die Einwohnermeldeämter zur Anmeldung der Wohnanschrift am Zielort.

Der Forschungsbericht „Chancen statt „Krise“. Resiliente Kommunen im Kontext von Migration, Integration und Teilhabe” hat anhand von elf Städten und Gemeinden Best- Practice-Beispiele für eine gelungene Infrastruktur des Ankommens identifiziert.

3 Best-Practice-Beispiele:

Informationszentrum: Speziell im Kontext der Fluchtmigration aus der Ukraine richteten einige Kommunen (z.B. Rottenburg, München, Saarbrücken) Infopoints oder Ankunftsbüros ein: Ankommende bekommen die wichtigsten bürokratischen Informationen, können sich registrieren lassen und Sozialleistungen beantragen. Laut den Kommunen erleichterte diese Bündelung den Ankommenden den Zugang zu Behörden und machte das Arbeiten der Verwaltung effizienter.

Mehrsprachige Beratung in der Verwaltung: In Ingelheim ermöglicht ein Leitfaden für die Verwaltung zu „Vielfaltssensibler Sprache“ den Abbau von Sprachbarrieren. Der Leitfaden fördert die Mehrsprachigkeit in den Informationsangeboten sowie den Ausbau von Sprachmittler*innenpools.

Ehrenamtskoordination: In Rottenburg sowie in allen Berliner Bezirken bündeln Freiwilligenagenturen ehrenamtliches Engagement und bieten Informations-veranstaltungen für Freiwillige an. In Sachsen-Anhalt werden pro Landkreis und kreisfreier Stadt bis zu zwei Integrationskoordinator*innen gefördert.

Mehr dazu:

Die Integrationsleistung der Syrer*innen ist als bemerkenswert gut zu bewerten.

Einbürgerungszahlen zeigen eine klare Richtung: 2023 stammte ein Drittel aller neuen deutschen Staatsbürger*innen aus Syrien – rund 163.000 Menschen wurden seit Beginn der Fluchtbewegung eingebürgert. Ihre Zahl hat sich gegenüber 2021 versiebenfacht. Die durchschnittliche Einbürgerungsdauer lag bei nur 6,8 Jahren – ein Wert, der in der Regel nur bei besonderer Integrationsleistung erreicht wird.

Ein Großteil dieser Menschen ist inzwischen erwerbstätig und taucht in der Statistik nicht mehr als Syrer*in, sondern als Deutsche*r auf. Auch die Arbeitsmarktintegration ist bemerkenswert: Sechs Jahre nach der Ankunft sind nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über die Hälfte der syrischen Geflüchteten berufstätig – bei Männern sind es sogar zwei Drittel, meist in qualifizierten Vollzeitstellen mit einem mittleren Einkommen von rund 2.000 Euro. Zudem absolvieren rund ein Drittel der Erwachsenen eine Berufs- oder Hochschulausbildung.

Rückkehrdebatten blenden diese Fortschritte oft aus. Sie vernachlässigen nicht nur die individuellen Integrationsleistungen, sondern auch die erheblichen Investitionen Deutschlands in Sprachförderung und Ausbildung. Angesichts unsicherer Verhältnisse in Syrien und realer Zukunftsperspektiven in Deutschland ist der Wunsch, zu bleiben, nachvollziehbar.

Ja, zwischen Juni 2024 und Mitte Mai 2025 wurden über 12.000 Visa-Anträge gestellt und mehr als 10.000 Chancenkarten erteilt.

Die konstante Steigerung zeigt, dass die Chancenkarte gut angenommen wird und bestätigt ihr Potenzial und ihre Relevanz.

Seit Juni 2024 ermöglicht die Chancenkarte qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland ein kurzfristiges Aufenthaltsrecht (von bis zu zwölf Monate) zur Jobsuche bzw. zur Anerkennung ihrer Berufsqualifikation in Deutschland.

Die Chancenkarte richtet sich:

insbesondere an neu aus dem Ausland einreisende Personen.

An Personen, die bereits in Deutschland leben und einen Aufenthaltstitels zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder Bildung besitzen

An Ausländer*innen, die über den deutschen Fachkraftstatus verfügen (Hochschulabschluss oder vergleichbare berufliche Qualifikation)

Die Chancenkarte gilt nicht für Geflüchtete.

Grundlage ist ein Punktesystem zur Steuerung der Anwerbung, das unter anderem Berufsqualifikation oder Hochschulabschluss, Sprachkenntnisse (Deutsch auf dem Niveau A1 oder Englisch auf dem Niveau B2) sowie die Sicherung des Lebensunterhalts (monatlich 1.091 € und eine Krankenversicherung) berücksichtigt.

Die Aufenthaltsdauer wird erstmalig für bis zu zwölf Monate erteilt. Inhaber*innen der Chancenkarte können eine Nebenbeschäftigung von durchschnittlich 20 Stunden pro Woche ausüben.

Ausgehend von der Chancenkarte, kann in Deutschland dann ein anderer, längerfristiger Aufenthaltstitel beantragt werden.

Die Anträge werden aus verschiedenen Herkunftsländern gestellt: So wurden beispielsweise 4.600 Visa wurden z.B. für Personen aus Indien bearbeitet. Anträge werden auch aus Kriegsregionen gestellt, was zeigt, dass die Chancenkarte eine Möglichkeit darstellt, Schutz jenseits des Asylsystems zu finden.

Trotz des erleichterten Zugangs bestehen bei der Chancenkarte für Fachkräfte noch erhebliche Herausforderungen:

hoher Zeitdruck,

fehlende Qualifikationen bei der Jobsuche,

Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Nebenbeschäftigung,

fehlende Deutschkenntnisse,

ein Übermaß an Bürokratie,

hohe Lebenshaltungskosten,

soziale Isolation sowie psychische Belastungen wie Einsamkeit oder Frustration bei der Jobsuche.

Mehr zur Chancenkarte kann im DeZIM Policy Brief #05 “Ein Jahr Chancenkarte” nachgelesen werden.

„Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe und es geht nicht darum, wie die Menschen, die hier ankommen, ihre Defizite ausgleichen müssen, sondern was wir fördern möchten.“ Dr. Nora Ratzmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Integration, über Flucht und Integration im Interview im Deutschlandfunk.

Prof. Dr. Nowicka, M.; Dr. Harder, N. (2024): Die Rückkehrdebatte um syrische Geflüchtete verkennt ihre Integrationsleistung. Stellungnahme. DeZIM.

Integration wird oft vereinfacht diskutiert, die Realität ist aber komplex. Der Integrationsbericht zeigt, dass Fortschritte und Hürden parallel existieren. Um Politik und Öffentlichkeit darüber zu informieren, sind Forschung und verlässliche Datenquellen nötig.Prof. Dr. Frank Kalter, Direktor des DeZIM-Instituts